華為的采購管理歷程

2022-03-19 10:25:55 來源:藍血研究(lanxueyanjiu) 點擊:

采購業務管理的持續優化與采購組織能力不斷發展,加上其與集成供應鏈ISC的職能組織(計劃、制造、訂單交付及物流)有機協同,使得華為供應柔性、采購質量、綜合成本與產品毛利全面

采購是每個企業都離不開的,最基本的就有行政類(辦公用品、差旅)、服務(外包服務、租賃等)、市場營銷類(廣告、展會、各類市場活動)、固定資產等。對制造型企業生產類采購業務量更是比重巨大,常常占到其公司收入的60%~70%。

另一方面,制造企業供應生態的構建主角/主職一定是采購,在供應緊張狀況下的“搶貨”能力也一定是優秀企業能茁壯發展及“彎道超車”的標配。

在市場經濟充分發達的當今,采購/買(花錢)也是我們社會中每一個人常做的事,再加上“客戶是上帝”的光環,讓采購自然而然地被認為是一件輕松、簡單還能找找感覺的事。

但作為企業,采購/花錢就意味著投入(成本增加),花得好(買得對)/花得少/效率高(買得省)并不容易,特別是在企業組織的“管理下”與自身的業務能最好搭配(及時、準確、優質、低成本)產生更大的價值更難。

非生產采購的職業化能力要求很高,價值也非常大(既有成本、更有對內部業務需求部門的規范與效率的平衡),往往也成了“很多角色“可以謀利的灰色地帶,這個管理盲點損失不小,危害也大,但很多企業的“漠視”態度確實讓我難以理解。

采購業務本身的通用性很強,但在中國企業界是一個最有“個性”的角色與部門,各類采購大咖也在“降價”之術上充分解讀,各企業家對采購的認知及管理實踐也不斷變化,今天,我作為一個老華為,從華為采購業務管理的發展歷程來闡明一下采購業務的“不變”及底層認知。

我是1993年3月進華為做信息系統開發工程師的,當時華為只有300多人,絕大多數都是年輕單身,公司食堂管一日三餐,宿舍也離公司不遠,所以我們的大部分時間都在公司,公司跨部門的交往很多,相互關系也相當親密。

5月我被提升為公司信息中心主任,負責公司信息系統建設,我們在1993年9月引進金蝶財務系統,第一件事就是確定公司員工唯一固定的工號(當時在職員工500人左右)。當時確定的規則是:在職員工用工資從大小排序來確定,后續新入職的工號按時間接續分配。

接下來不久,我們的考勤/門禁刷卡系統也開發完成上線,華為每個員工都把帶著自己照片的員工卡掛在胸前,上面清楚地標明了工號。

不久我就發現了一個有些令人驚訝的“現象”,我們當時幾位采購業務經理的工號都非常低(20~30號),這意味著他們的收入在全公司排位是很靠前的。我細致地查閱了他們的背景(清華、北郵……等名校電子類專業),有的還是公司第一批產品硬件開發骨干轉崗的,為人實在干練,做實認真負責,協調管理能力強……我由此認識到華為的采購經理都是任總精挑細選的值得信賴的能人。

1996年元月,公司調我到新業務的片區銷售主管,開始給各電信局賣排隊機、114、112、160等新業務產品,我們往往是先到電信局技術部門找機會、宣講產品,與他們的市場業務部門對需求,與采購部門落實標書,與主管副局長談價格……。那個年代中國郵電業務升級換代非常快,國外大量的頂級公司都帶著其先進產品與技術進入中國,電信局領導在與國際接軌的過程中業務管理與技術水平也已很高。我在一線各地辦事處過起了“喜群居、吃雜食”的生活(除了吃睡都是工作,或者是圍繞工作的各種交流/分享/探討),與客戶交朋友,了解學習電信業務管理與友商的商道與動態。與銷售業務成績相伴的是對”賣與買“業務實質的切身理解, 和不斷豐富與提升。

1998年初華為發生了一件重大的采購腐敗案——“WB事件“,WB作為一位生產工具與輔料采購員,在華為的一年時間里, 以在外成立”自己“的公司,偽造采購需求、盜竊主管審批密碼,偽造入庫單及簽名等一系列手段,從華為盜取了100多萬,公司震動很大,并決定采用法律手段來處理該事件。公司報案后公安機關拘捕了WB,并追回了贓款,在蛇口映劇院進行公審(華為數百領導員工旁聽),最后該員工被判刑十年。

公司對內也嚴肅地處理了該事件的相關采購主管,我則意外地被調過來接任其主管的主管的位置。

1993年開始華為業務飛速發展,銷售收入從1992年1億RMB,到1995年23億RMB,到1996年46億RMB,1998年達到89億RMB。采購業務量也隨之快速增長,采購隊伍不斷擴大,1998年大量的研發與市場骨干被調入做采購。隨著華為自主研發的通訊產品對標阿爾卡特、西門子、朗訊、摩托羅拉等國際巨頭,我們供應商體系也直接升級到與國際上各大行業巨頭接觸。采購直接接觸的對象層級不斷提升,供應商的高層源源不斷地從香港直接到華為來洽談交流。

這期間任總也注意到公司外部形象在采購交流中的重要性,1998年租了3層時代廣場作為公司采購/財務體系的辦公場所,時代廣場位于蛇口核心區(毗鄰海上世界與蛇口港),是當時招商局的地標建筑。另外,任總也非常關心采購人員的能力成長,好幾次到時代廣場與采購體系的主管交流,強調要禮遇來訪的供應商,外來深圳的要主動請他們吃飯,充分了解行業動態與供應商(文化、管理體系、技術/產品),提升自己的眼界/格局,還要求我們請老師來做商業禮儀培訓。

在交流過程中,任總發現了我們對那一單單零星/碎小金額行政用品采購管理效率低下的問題,提出要簡化采購,建議我們把內部需求標準化/集中化,落實成“購物貨架”表,讓用戶部門到貨架表上選,由順電直接供貨。根據這個建議,我們采購很快地開發出“雜貨鋪”供應商采購管理模式。

一、1998年華為采購變革的具體過程:

1997年底任總去美國IBM考察學習,被其先進的管理理念與成功實踐所折服,回來發起了請IBM給華為做老師,幫助華為建立國際級業務管理能力的變革之舉(實際上是“4+1“個項目:IPD集成產品開發、ISC集成供應鏈管理、IT策略規劃、財務四統一,外加采購業務管理)。采購業務管理變革是作為這次與IBM合作的“試水項目“率先啟動。

1998年IBM由數位頂級管理咨詢顧問、采購業務專家組成項目組進場指導華為開展采購業務變革。IBM對華為采購業務管理變革咨詢采用的是開放式的培訓、引導和共創。IBM顧問們先帶領我們從公司整體運營的角度系統性/全方位地看采購業務,結構化解剖采購業務活動,并對標業界最佳實踐的做法,給出華為采購問題診斷及改進變革方案。

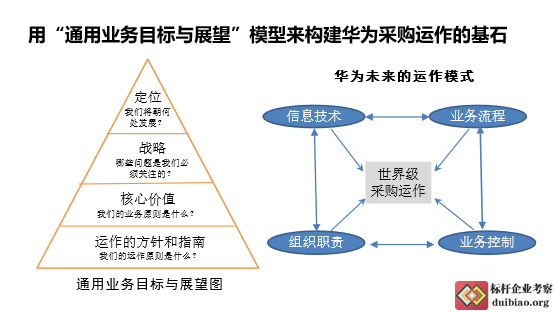

該項目圍繞建立世界級采購能力,主要內容涵蓋了:確定面向未來的業務方向/目標;端到端流程化業務活動的價值鏈管理思維;量化評估業務成果的基準線管理方法;閉環管理與獎懲有度的管理機制;領導力與跨部門的協同管理;團隊業務能力打造及激勵各環節。

在變革方案推進過程中,面對華為這些理工男們的各種“為什么”,IBM項目組顧問經受了巨大的挑戰,耐心解答并推薦一些管理經典書籍給我們系統選讀/查閱,我們這幫理工科管理者由此開了企業管理的“天窗”。

而針對“華為怎么做”的環節,項目組也從”怎么能夠做到/做到位”的角度,來構建完整的閉環管理,管理機制、領導力、跨部門協調管理及項目運作等體系配套落地。我的感覺是跟著IBM專家做項目實施,自己免費攻讀了一把企業管理博士。這也培養了我喜歡系統性、前瞻性思考,喜歡探究行業發展與企業管理本質/底層認知的習慣。

為了落實任總要我們堅定地穿“美國鞋“的期望,我們要求IBM在職的采購專家/主管來華為交流他們實際運作經驗/做法。我接觸到的一位塑料類全球采購專家團主任, 讓我非常仰慕。一位過60歲的頭發全白的老”紳士“,哈佛化學系博士畢業,在IBM從事了30年塑料應用與采購相關工作。對塑料技術、應用、行業了如指掌,采購職業化水平極高。

1998年底華為變革后的采購業務管理組織正式運作,全新設立了10來個以物料品類劃分的物料專家團(Commodity Expert Group)組織。我也因此成為首任IT專家團主任(基于我對物料品類專業性認同以及我的計算機專業背景,因此我對這個崗位我也做了點爭取工作)。

二、IBM在華為采購變革項目的核心要點回顧:

IBM對華為采購業務現狀評估發現: 華為只關注單個采購動作(價格/價值采購), 而缺乏整體的戰略采購認知, 及全生命周期的供應商管理; 非生產采購的流程操作缺乏有序性/標準,對角色和責任理解有偏差。1996-1998年華為采購量增長了9倍,人員增加了4倍,華為采購效率不到IBM的當期基線的1/6。問題主要表現在采購管理的3大領域:

1、選擇供應商方面(物料與供應商認證):

- 對供應商的質量/技術和服務能力與表現關注不夠;物料需求管理缺失,不完善的BOM體系,零部件太多,超過60%的供應商是唯一供應商,供應風險大。

- 不明確的商務和技術認證部門,缺少共同的KPIs,采購業務的技術/質量專業技能低下。

- 非生產采購的需求者(申購人)與采購的責任與權力分不清楚,缺乏操作標準及紀律約束。

2、采購履行/執行:

- 國內供應商商品質量不能保證一致,華為IQC檢驗標準不清晰,采購計劃的準確性沒有得到重視。

- 非生產采購的合同管理和財務的合同審計功能重疊,沒有清晰的庫房管理的責任界定,存在很多管理隱患與浪費。

3、供應商評審:

- 供應商評審流程缺失,供應商評審標準不清楚,供應商績效管理沒有閉環。

對標IBM實踐,采購業務變革項目組拿出了共創的華為采購變革藍圖:

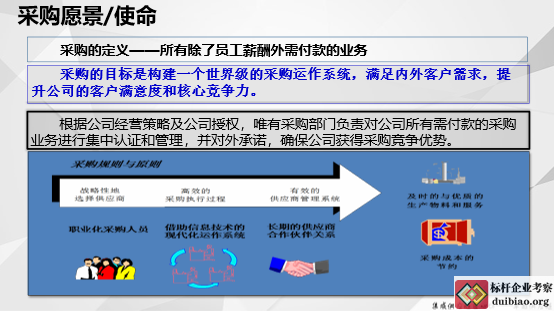

1、 采購組織定位及核心價值觀設計

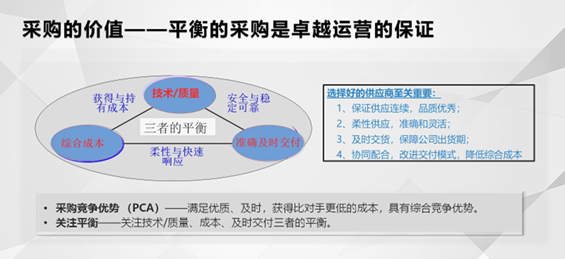

2、采購價值的完整設計:采購的平衡與采購綜合成本最優

采購作為公司運營的基石,平衡采購的理念被完整的定義,并更細地用TQRDC(技術T,質量Q、響應R、交付D、成本C)評價項貫穿到采購業務各項管理過程中。

任總在采購工作交流時則進一步提出:“對于采購,我從來不接受花錢買不到的東西!”,物料質量及供應能力因此成為華為采購實打實的考核項,在危機時刻供應表現差于目標競爭對手, 采購主官將被問責,有明顯疏漏的可能直接“下課” 。

3、構建世界級的采購運作:

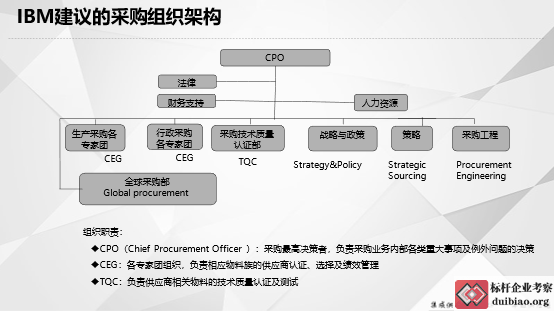

- 組織架構及職責確定

采購部組建物料專家團CEG,各CEG負責公司某一類或一族的物料采購管理,CEG是一個跨部門的團隊,通過統一的物料族策略、集中控制的供應商管理和合同管理提高采購效率。

- 物料采購專家團CEG的高績效運作機制

物料專家團運作采用委員會例行會議/交流/目標項目與集體決策方式。組織上由采購組織的主任及若干專職采購認證工程師構成“書記處” 。各公司業務利益/管理責任則由相關人派出代表作為兼職成員,公司任命發文來明確專職及跨部門兼職角色的責任、權力、運作機制及團隊成員名單,對兼職成員代表的部門,派出成員的能力要求,配合的具體時間、參與度承諾、職責要求、績效考核方式, 也都有詳細的文件來支撐。充分保證團隊的高水平職業化與責任承接、價值呈現。

華為的IBM版采購業務流程型組織, 99年投入運作后,也堅定地走在任總穿“IBM鞋”、“先僵化、后優化、再固化“的道上。接下來是與IBM主導的IPD、ISC變革項目做細致化的跨部門流程及管理動作匹配,另外也在IBM指導下,以Oracle最新版ERP為核心,實現華為采購業務全面信息化。

2006年后,華為海外業務快速發展,采購規模急劇上量,采購專家團/分團也不斷增多增大。期間也出現了不少“關聯交易“等不好的現象。華為公司為了加強集團管控,及時成立了采委會組織來代表公司強化采購策略、供應商準入/退出管理,強制推行與海外原廠直接交易模式……。

采購業務管理的持續優化與采購組織能力不斷發展,加上其與集成供應鏈ISC的職能組織(計劃、制造、訂單交付及物流)有機協同,使得華為供應柔性、采購質量、綜合成本與產品毛利全面領先競爭對手。特別是在通訊行業升級換代(3G、4G、5G)及全球供應鏈危機中總能遠超競爭對手,最大限度地滿足客戶的供應需求,一步一步推動華為成為全球行業領袖。

一、管理供應商內部組織的“積極性”,提升華為在供應商內部戰略地位,獲取采購業務的主動權。

1、管理供應商的“家務”、為HP的大客戶經理在內部爭取“公道”。

1998年開始,華為在運營商的業務不斷豐富(從數字程控交換機到光傳輸、網絡管理/呼叫中心/114/112/160等新業務),層次也不斷提升(從賣自己的產品,到賣網管/應用系統)。這其中伴隨著大量系統配套的計算機、軟件、局域網路由器/以太網交換機外購。

當時的IT主流廠家全是外企(IBM、HP、DELL、CISCO,等),它們的銷售經理待遇計算大都采用:“基礎年薪包“乘以”銷售任務完成倍數”。這里還有輔助的處理細則,比如:最低不低于60%,最高系數3倍封頂等。當時的這些IT精英稅前年薪20~50萬是標配。

早些年,華為的計算機采購,主要還集中在PC機、服務器領域的聯想、DELL、COMPAQ與IBM等公司。1999年小型機的采購金額才幾千萬。HP公司作為華為該業務主力供應商, 銷售了2000多萬RMB。HP給其負責華為專職大客戶經理張生(化名),下達了2000年的銷售任務是近4000萬。

2000年華為智能網在移動預付費業務驅動下快速發展。該業務需大量配置小型計算機。臨近年底HP在華為的銷售就逼近3億。這時候“HP張生的獎金怎么發放?”成為HP中國銷售體系以及其他IT廠家相關人員的一個熱點話題。傳到我這里的說法是這樣:在HP中國區的銷售獎金設計中沒有寫明封頂系數,以臆HP中國也沒出現超過3倍的情況,這次卻直接對應7倍基礎年薪包,而該大客戶經理2000年的基礎年薪包是30來萬。

剛好這時候,HP中國區銷售老大來華為交流,晚上我請他們吃飯時,他主動提到這事。他說到HP中國區的人力資源已經認真調研分析了這個問題,目前給出的結論是參照業界做法3倍封頂。我發表意見說:“HP團隊今年有這么大的業務量是很不容易的,特別是小型機的交付困難重重。我們也有2家供應商,但你們的責任人張生解決問題的決心、拼勁、能力、表現都非常好。推動了你們的份額不斷增大”。接著我又調侃說:“ IBM教華為的采購管理原則是:規則在前,操作在后。咱HP是經典的美國公司,全球IT界的龍頭企業! 你們人力資源要改規則, 也應該是以后年度, 或下不為例吧?“

這件事的結果是:負責華為業務的HP大客戶經理張生,最后按規則拿到了差不多7倍的基礎年薪,稅前200來萬。

基于我對服務華為供應商團隊工作的關注與尊重,我平時也愿意花時間了解雙方工作中的困難,尋找解決方法,并推動更高層面的改進。認真地對待供應商的績效評價,并強化結果落地。對其中的優秀團隊,也非常愿意在他們的領導面前及時給予表揚,樂見我們的主力供應商客戶團隊不斷“升官發財”的喜人局面。

2、致力與采購外部供應環境的優化,提升華為在供應商內部的戰略地位。

2001年,華為移動智能網業務持續飛速發展,加上小型機的內部配置變化非常大,公司的計劃系統根本無法支持,基本處于靠采購與客戶項目直接對接,采購訂單驅動客戶供應。而我們當時采購的機型已是國內少用的高端機(有些還進入了當時美國出口管制限制范疇,需要報美國商務部的審批)。客戶項目能給采購留的時間很短。由于小型機配置靈活,選配件非常多,我們的備貨計劃一直做不起來,只能用采購訂單來驅動。所以我們的小型機交付挑戰非常大,基本上是每個項目,都要充分調動HP總部供應鏈體系為華為加急交付,也由此引發 HP總部供應鏈的抱怨開始變大。

在一次與HP中國區團隊探討:如何改進小型機交付專題時,大家細致地分析華為的業務需求與HP總部供應鏈標準運作的差距,發現HP總部供應鏈有個戰略大客戶專項綠色通道管理機制,但客戶的達標門檻是每年采購3億美金以上,而我們當時的業務才每年6000萬美金。我說:“HP的這個機制非常好,但單純看當期采購量來定級不合理,我們應該展望未來強化雙方合作意愿,為華為爭取特例。我們能不能邀請HP的供應鏈老大來一趟華為公司,讓HP總部領導現場看看華為及我們小型機業務的應用狀況: 中國移動與華為聯合獨創的手機預付費業務,客戶各地區井噴式發展,中國移動完全是邊規劃、邊建設、邊收獲客戶,完全沒有時間作計劃。

大家都很認同,于是策劃邀請HP總部供應鏈老大專訪華為。一方面我代表華為發出正式邀請函,另一方面HP中國區團隊在內部極力推動,HP總部供應鏈老大很快接受了這次專訪的邀請安排。按照行程安排,他的班機是早上到達香港機場,我申請安排了華為最高規格接待: 深港兩地車牌的禮賓車奔馳S600在香港機場接駕,從綠色通道入關,直接到華為總部坂田基地。到公司稍作歇息后,我陪同他先進行公司展廳、園區、生產線參觀,然后由時任華為采購體系老大郭平主持的雙方高層合作交流,郭總給HP客人具體介紹了華為公司業務發展歷程及規劃,并提出與HP公司緊密合作、服務好移動等電信大客戶的愿望,電信業是HP的戰略行業。中午郭總陪同客人在華為內部的貴賓餐廳一起用午餐,下午我主持“華為與HP小型機交付的困境,根因及后續改進方案“的專題研討,就此了解HP供應鏈客戶訂單交付管理流程。順理成章地挖出HP供應鏈針對戰略大客戶訂單交付管理流程,并明確提出華為作為潛在的戰略大客戶提前享受該待遇的訴求。

華為當時的坂田基地建設規格已經超過美國硅谷的標準,展廳及接待設施更是國際超一流水準。接待過程安排也非常緊湊務實,讓HP這位時任供應鏈老大非常震撼。總結發言時他明確表示:愿意回去推動把華為納入供應鏈戰略客戶名單的提議。

HP供應鏈老大回美國后不久就給我發來郵件,感謝我們的接待安排,并表達對華為未來的發展充滿信心。他們的團隊已經把華為列入供應鏈戰略客戶名單,在內部配置了華為大客戶訂單服務工作組來支撐華為的交付需求。最后,還提到我后續可以直接給他寫郵件來尋求相應的幫助。

二、致力于交付順暢及采購效率提升,推動與微軟交易方式模式持續優化,草根創新撞上了新鮮的VMI供應模式。

計算機配套業務大力發展也帶動了軟件采購量的大幅提升。2000年的華為,采購量近2億RMB,其中微軟的產品有幾千萬。由于微軟當時賣的軟件,每一套都要一個打印精美的Licence(授權使用)證書, 而且要求列出最終客戶及項目名稱。這給我們的采購訂單執行帶來了很大的麻煩。一方面,采購要從銷售那里得到客戶訂單明確的項目信息,然后在系統中下單,微軟公司收到訂單處理后提交其美國總部的Licence證書中心(印鈔公司的管控標準)來打印,最后郵寄給我們,Leadtime(訂單交貨周期)要4周。

一次運作過程中出現了意外,造成微軟的軟件產品Licence證書過了4周還沒有到貨。我們的采購履行投訴到我這里,我立即協調解決意外,推動微軟內部運用一系列加急處理動作,但還是被告知要2周的時間才能收到那幾張打印紙。

1、微軟當時的處理過程:微軟的軟件證書打印中心在美國總部。那一張張軟件Licence證書可遠比美鈔貴多了。他們在按照控制流程打印完成后,會通過專用快遞寄回微軟中國,然后交付給客戶。

2、我的第一個疑問:Licence證書金貴可以理解,但交易主體與所有責任都是華為,為什么還要在Licence證書上打印最終客戶及項目名稱?這給華為采購造成大量的無效工作。

我在不久與微軟中國高管交流時明確提出這件事不合理之處,他們也非常重視,并提交微軟總部討論解決。很快微軟總部就給出原由:華為與微軟的軟件采購交易是項目型的。如果統一用華為公司的名稱,必須要有雙方公司級的大法律框架來支撐。作為專業人士,我能理解他們這一管控邏輯。所以邀請華為法務部來支持該工作的開展,華為法務很快指派了鄭大律師參與該工作。很快微軟的兩位法務專家來到華為,與我們的鄭律師就很厚的一本英文協議模板談了整整2天,我這個牽頭人參與了其中部分過程,后經過雙方公司的批準,順利地實現了我的初衷。

3、我的第二個質疑接著也產生了,對Licence(授權使用)證書做庫存。我們是真花錢而沒有使用,微軟提前打印是零成本還提前收了錢,這也太便宜微軟了。為什么他們不能把打印好的Licence證書放在華為的庫房? 我們發貨時開始確認,然后每個月打包成一個大訂單,轉變為正式的雙方交易。

為此,我約見當時微軟華南區老大,與他探討這個問題。他也被我的認知折服,但他說微軟中國一直都是按照訂單交付的,其它IT廠家也是這么做的,最后他也明確表示要和微軟總部反映這一聽起來很在理的訴求。

4、他們與微軟總部多輪交流后,總部完全接受了我的這個方案,但這種新的交易模式需要雙方一系列英文法律文件來支持。我于是又再次請我們的鄭律師出面,與微軟總部的專家開展了3天一系列法律文件的商談,這實際上是VMI(Vendor Managed Inventory)落地支撐文本確認。這些英文協議也成了華為與國際公司簽訂的運用VMI交易模式第一版法律文件。

上一篇:華為在流程型組織建設中遇到的問題和解決的方法

下一篇:海爾sbu管理模式

考察研學聯系方式/參觀預約申請

- 聯系電話:010-52463211

- 聯系手機:13661395399

- 聯系人:萬斌老師

考察公開課推薦

- 2025年公開課考察計劃

- 2025年11月24-25日 對標阿里巴巴&抖音&網易 學企業出海營銷實戰

- 2025年8月21-22日 考察領軍企業出海秘籍 對標華為、聯想、傳音 出海實戰案例

- 2025年5月12-13日 中國企業出海營銷的制勝之道 考察美的、名創優品、希音

- 2025年7月12-13日 北京專場 對標華為、騰訊、京東 學HRBP如何為業務創造價值

- 2025年3月28-29日 上海專場 對標華為、騰訊學HRBP如何為業務創造價值

- 2025年2月21-22日 深圳專場 對標華為、騰訊學HRBP如何為業務創造價值

- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的創新營銷密碼 對標小紅書、抖音、瑞幸咖啡、東鵬特飲

- 5月19-20日 對標上海星巴克、東鵬特飲、霸王茶姬、泰山原漿 學習智慧零售打造

- 2025年4月28-29日 走進北京阿里&智譜&京東&華為 對標AI賦能企業增長的新紀元