華為考核觀:價值分配絕對不是少數人的盛宴

2023-12-19 13:30:32 來源: 點擊:

看似前臺取得了不凡的業績,其實都有很大一部分是后臺的功勞,后臺理應分享其中的價值,這就是華為的獲取分享制,組織績效遠大于個人績效,組織績效的本質是關系績效,為什么管理組織

目標衡量最好用完成值,

不是完成率,防止目標博弈

行為、結果、勞動態度、知識、技術、技能、工齡-----什么才是華為認可的價值?按照華為的說法,“茶壺里的餃子,我們是不認的”。也就是說華為認可的價值是結果產出,正確的價值評價就是衡量到底產出了多少價值。

評價價值以結果產出為決定性標準。

每一個企業經營的總目標,都應該是企業價值的增長、利潤的增長和企業經營規模的增長,企業所有活動的展開、進行和評價,也都是為了達到這個總目標。

這就像甲、乙兩個人爬山。兩個人同時到了山頂,從價值評價的角度看,他們的結果是完全一樣的。這個結果有沒有偶然因素?可能有。但沒關系,華為承認這種偶然性,因為在現實生活中偶然性無處不在,一旦消滅了偶然性,也就沒有了必然性。另外偶然性不可能總是降臨到同一個人身上,即使有一次誤差也沒關系。

有了結果產出第一個標準,華為的第二個標準就是看關鍵行為。甲從南坡上山比較容易平坦,你從北坡上山,比較陡峭艱難。兩個人同時到達山頂,說明乙的能力可能更強一些,該關鍵行為在干部考察時可作為重點考察下,但行為考察必須以結果為基礎,沒有結果也就沒有關鍵行為,結果是業績項,是價值分配的依據,關鍵行為是能力項,是機會分配的依據。

2、價值評估

勞動態度能否作為價值評價的依據?不可以。一個人勞動態度好,天天加班,如果沒有結果產出,那么這種加班就是無效加班,甚至還增加了公司的成本。

知識也不是價值,學歷、文憑、考試成績只能證明一個人做了相應的勞動準備,但不能依據勞動準備來評價價值。

華為甚至認為技術本身也不是價值。例如把煤洗白是技術,但市場并不需要把煤洗白。

工齡更不是價值了,工齡長未必能力強,很多人到了一定年齡后,學習能力和精力都在下降,創造價值的能力也可能隨之下降。華為為此甚至推出了鼓勵員工到了一定工作年限退休的制度。

總而言之,評價價值只以結果產出為最終的決定性標準,其他標準只能作為參考,不具有決定性意義。

考核指標設定要分清結果和過程。

華為內部堅持以責任結果為導向的考核制度,對達不到考核目標的員工,往往要實行降職免職處理,嚴重者甚至會被辭退。

有人可能會說:“員工沒有功勞也有苦勞,怎么能說降就降、說辭就辭呢?”其實很容易理解,現代市場競爭如此激烈,任何一個企業都不會是常勝將軍。在這種人人自危的情況下,企業哪里還會去袒護內部某個臃腫的組織或不稱職的員工。

所以企業在考核時評價價值一定要分清結果的過程,有績效有結果才算是為企業創造了價值,否則即使你在過程中很努力,沒有結果產出,仍然不能作為考核的目標。

我經常出差某省會城市,發現該市有一個奇怪的現象,外面下著傾盆大雨,灑水卻仍然在給路旁的花草樹木灑水。我想這種現象的產生一定是業績管理出了偏差。

再比如企業一般設有受理客戶咨詢投訴的客戶服務中心,而實際上企業給這些部門設置的考核指標基本上都是受理客戶問題的數量,客戶問題及時閉環率、客戶滿意度之類的過程指標。本質上講,客戶服務中心的獨特價值定位在于客戶保留,按照這一價值定位,其考核指標應該是客戶回頭率或回購率、增值服務收入等價值增值指標。

3、考核指標

綜上所述,業績管理應從部門崗位的獨特價值定位出發,考核成果產出而非業務過程,考核價值增值而非價值消耗,一切過程都是價值消耗,過程用來糾偏的,而不是用來考核的。過程的規律性應由被考核者在實踐中去探索。

不能體現價值創造,不能反映可分配價值的指標,都不是結果性指標。

評價價值一定要搞清楚評價的目標,既能引領企業的價值創造,又能為企業的價值分配提供依據。

基于這樣的目標,我們在設計評價指標的時候就有了方向,不能體現價值創造,不能反映可分配價值的指標,都不是結果性指標。

比如,一家上市公司長期用訂貨額作為區域的業績評價指標,但這家公司與客戶簽訂合同,交付周期往往要四五年,絕大部分收入是在未來幾年分時段發生的,顯而易見,訂貨額不是區域的當期業績,它不過是未來可能的收入而已。訂貨只有轉化為營業收入,才能算當期業績。

創造價值在先,評價價值在后,這是基本的管理常識。該公司把沒有發生的價值納入了評價,顯然違背了常識,其帶來的后遺癥就是區域馬上就可以分到很多獎金,區域可能不再關注合同執行,因為合同執行與個人收益關系不大,客戶若中途終止合同,意味著公司將給區域多支出獎金,那么該公司為什么這么做?

他們給出的理由是區域總經理有公司股份,如果公司業績不好,股價就上不去,他們損失就會更大,所以公司認為如此的價值評價不會導致區域不關注合同執行,實際上這個邏輯并不成立。因為當討論到要把訂貨這一評價指標更改為營業收入時,各區域均表示強烈的反對,說明他們心里更看重現實獲利,而不是什么股權收益。畢竟公司股價連連下跌,他們早已見怪不怪了。

但話說回來,難道成功簽訂一份合同,真的不能作為評價價值的依據嗎?當然不是,關鍵他看他是否能給公司創造了價值,只有創造了價值才有評價價值的前提。假如我們把拿到首付款作為成功簽訂一份合同的標志,據此評價價值也沒什么問題了,因為首付款就是一種可分配的價值。

防止出現目標博弈現象。

價值評價的時候用目標完成率之類的相對值指標是要特別注意,企業應盡可能使用絕對值指標,這樣可以防止一些人鉆空子。比如經常出現的目標博弈現象。

目標博弈在企業可以說是普遍現象,一些管理者在面對經營挑戰時,為了給部門或個人減壓,不惜以各種理由和困難向管理層提出調低經營目標的要求,目標一減,壓力似乎輕了,可企業的負擔有增無減,員工的成長訴求有增無減,外部的競爭壓力有增無減,所以這種目標博弈就好比鴕鳥把頭埋在沙子里,對企業經營有害無益。

放任目標博弈的結果,是企業為此要付出成長的代價,一些人不敢挑戰較高的目標和要求,一個重要原因是他們把眼光停留在資源、能力、條件、風險等障礙因素上,缺乏對機會的洞察和把握。

所以,企業的目標應根據外部的市場和機會來定,把業務放到商業大環境中看,而不是根據內部的資源、能力和條件來定。

4、目標博弈

一些企業采用目標完成率之類的指標,無形中就給人以提供了鉆空子的機會。因為只要把目標博弈一下來了,目標完成率自然就高了,這樣的業績來得太簡單,他拼的不再是努力,而是博弈水平。殊不知目標是不能博弈的,可以博弈的只有資源。所以企業要嚴防出現壞的制度設計,最好用業績完成值,而不是完成率作為部門或個人的業績衡量指標,以壓縮博弈空間。

02

華為考核觀二:

不同的價值層次匹配相應激勵手段

1、合理分配價值

價值分配絕不是分錢那么簡單。這里有兩個概念非常重要,一個是分配方案,一個是分配兌現。

分配方案是分配未來,即在價值創造的起點,就未來可能創造的價值以及分配辦法,與各價值創造主體達成一致,分別兌現是分配現在,即價值創造完成后,企業要按照事先約定的分配方案,向各價值創造主體兌現、分配承諾。

分配方案要打破平衡,拉開差距。

企業通過分配方案和分配兌現,實現價值分配的閉環管理,但現實情況卻是,很多企業往往缺失了前面的分配方案部分,只保留了事后的分配兌現,或者說,他們認為的分配方案其實就是事后分配兌現方案,很多負面結果都因此而起。

第一,這樣不利于導向沖鋒。員工是是基于個人利益的計算來決定自己行為的。他們事先如果不清楚自己要做什么貢獻,以及貢獻和回報之間是什么關系,那么他們努力的意愿和動機自然會打折扣。

第二,這樣容易導致大鍋飯現象。一般來說價值產生以后,每個人都希望多分一部分利益,這是人之常情。如果沒有事先約定好分配方案,矛盾沖突就比較大,管理層最后不得不打著公平的旗號做出一些平衡措施,其結果就是大家趨于平均,價值分配最后變成了大鍋飯,平衡次數多了,就會平衡出一堆懶人,企業也就沒有了活力。

在這個問題上,華為提出了“打破平衡,拉開差距”的激勵理念。其實這不是人為地拉開差距,而是真實還原各價值創造主體的貢獻差距。當企業事先約定好分配方案后,大家都會積極的去掙獎金,自然也就拉開了差距。

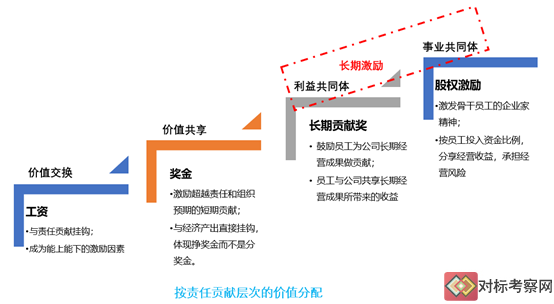

因此歸結起來,合理分配價值真正的導向只有一個,就是價值分配以后,各價值創造主體都能保持沖鋒的隊形,努力實現下一輪更大的價值創造。所有的激勵設計必須圍繞在這一點來進行,員工的責任貢獻是有層次的,所以分配方案要區分層次,同時匹配相應的激勵手段。如下圖:

第一層次:價值交換。

不同崗位有不同的責任貢獻要求,工資作為最基本的激勵手段,是與之相對應的。責任基本相同,貢獻有一定差異,可以通過工資帶寬來對應;責任明顯不同,可以通過職級工資分段對應,工資如果與責任貢獻脫鉤,工資就成了保健因素;工資與責任貢獻聯動,動態調整工資才算是激勵因素。華為在這方面實施的是“以崗定級,以級定薪,人崗匹配,易崗易薪”的政策,努力讓工資成為能上能下的激勵因素。

第二個層次:價值共享。

員工如果完成了定額,就可以獲得工資,如果超出了定額,就可以獲得獎金。所以,獎金一般用來獎勵驚喜的,沒有驚喜,理論上不應該有獎金。

華為的項目獎就是個例子,預算之內如果按照進度和質量,按要求完成了一個交付項目,項目組可以領工資,如果節省了預算,項目組可以按比例從節省部分中提取獎金,這個獎項就充分體現了掙錢的理念,這就是一種價值共享。

第三個層次:利益共同體。

員工在工作中做出的貢獻。如果能給公司帶來長期收益、員工和企業就成了利益共同體,這就應該讓員工在一定時間窗口里享有長期貢獻獎,長期貢獻獎在研發領域和新市場拓展領域應用比較多。

有一家上市企業采用的是傳統的工資加獎金的激勵手段,但這些手段對一些研發人員效果不大,負責新產品研發的部門長期沒有成果闡述,該怎么激勵呢?錢給多了,企業覺得虧,錢給少了,人又留不住。

針對這種情況,該企業采用長期貢獻獎,比較好地解決了這個問題。方案的要點大致如下:

•在產品試制成功、產品商用成功和產品小批量上市成功這三個關鍵節點,分別設置一定額度的獎勵,鼓勵項目組研發和快速取得進展。

•產品規模上市后,按比例分享三年紅利,并在第三年返回返還對賭金。

•若產品研發不成功,則對賭金全部講稿產品研發沉沒成本。

這個方案的獨特之處就在于激勵機制中加了對賭,抬高了研發人員在項目不成功的情況下的個人成本壁壘,并增加了研發人員在項目成功后的收益預期,從而讓員工和企業在一定程度上形成了風險共擔、收益共享的利益共同體,員工的職業心態和使命必達的意愿也得到了強化。

第四個層次:事業共同體。

一些骨干員工是在用使命感工作,他們把個人成長和企業成長聯系在一起,對于這些人,企業應該用股權激勵把他們團結起來,以激發他們的企業家精神,鼓勵他們長期艱苦奮斗。

華為就是把有使命感的員工全部納入企業家的分配范疇,每年根據業績貢獻和使命感識別這樣的員工,賦予他們更多的股權激勵,與他們共享公司成長的收益,共擔公司經營的風險。

員工責任層次基本決定了其貢獻的層次。其中,高層聚焦公司的是長期利益、戰略性思考及創造股東價值。因此他們的股權激勵收益大于公司工資、獎金的收益;中高層聚焦的是短期績效和長期目標的平衡,因此他們的工資、獎金、股權激勵收益相對比較均衡。中基層聚焦的是年度工作任務和最終實現運營結果。因此他們以工資獎金收益為主,同時賦予一定的股權激勵收益,以保留新生代人才;基層作業人員聚焦的是做好本職工作和持續改進,因此他們理論上只能獲得工資和獎金收益。

價值分配向企業需要的方向傾斜。

價值分配不光承擔還原價值貢獻的目的,關鍵還要導向沖鋒,因此價值分配必須形成一定的價值波度,向企業需要的方向傾斜。

在華為,由于崗位職級承載了很多價值分配差異化的功能,通過崗位職級稱重,可以達到一部分傾斜的目的。第一,崗位職級向作戰單元傾斜。同一業務單元內,支撐平臺崗位的職位職級應低于主要作戰崗位的職位職級。第二,崗位職級向一線和海外崗位一起傾斜。同等條件下,國內崗位的職位職級低于海外崗位的職位職級,機關崗位職位職級低于一線崗位的職位職級。第三,降低機關崗位的吸引力,適度拉大機關崗位垂直極差,適度縮小一線崗位垂直極差。

華為還把一些福利政策也盡可能地設計成傾斜的激勵手段,比如愿意派駐海外的,享受駐外補貼;愿意去艱苦地區的,享受艱苦補貼;等等。這些傾斜措施,說白了就是利益牽引,讓員工自覺自愿地流向公司需要沖鋒的崗位。

3、福利政策

但是,如果我們認為做好了以上這些價值分配就萬事大吉,那就錯了。價值分配導向沖鋒,其實既不體現在員工得到多少,也不體現在員工失去多少,而體現在員工一直抱有一種“怕失去”的心理狀態。這就好比談戀愛,對方如果答應你的追求,你可能放松了心情;如果回絕了你的請求,你也就放棄了念想。最讓人處于高度激活狀態:人家既沒有答應你,也沒有回絕你,所以你就得小心翼翼、處心積慮,思考下一步如何表現,抱有這種“怕失去”的心理狀態。好處是有利于員工自覺克服消極的自我暗示,持續保持積極的心態,這就是價值分配過程中的人性考量。

華為價值分配的靈魂準確的詮釋了“怕失去”這個三個字:每個人前面都懸著很多誘惑,只要好好干,就有機會升職、加薪、分配股權,享有分紅等,如果掉隊了,等著你的可能是降職降薪,不勝任淘汰,獎金減少等。對不努力的人,每天聽到的都是周邊人的好消息。在這種文化氛圍下,員工哪怕還剩一點點上進心也都會不甘示弱,愿意舍命一搏,華為永遠不給人駐足停留的時間。

特別強調的是,價值分配絕對不是少數人的盛宴,價值分配必須激活各價值創造主體,實現群體奮斗。

03

華為考核觀三:

組織績效需要“核”,不是“評”,

管理組織績效遠比個人績效更重要

個人績效支撐組織績效,組織績效支撐企業績效;企業績效、組織績效和個人績效之間絕對不是簡單加總的關系,而是個體與個體之間,組織與組織之間關系互動的結果,是生產關系成就了生產力。從這個意義上來說,企業應將管理重心聚焦在組織績效,以及組織之間、個體之間的關系互動上。

管理組織績效遠比管理個人績效重要。

華為把員工分為作業類員工和目標責任制員工,作業類員工關注的是標準化的工作任務,工作方式是在各自的工位上完成特定的動作和動作組合,價值體現是計件,這類工作的特點是分工比較明確,不需要太多的合作,產出和他們的工作時間正相關,因而價值相對較小,是一種靜態的任務績效;目標責任制員工則不同,他們不是各自單獨開展工作,而是通過流程,以角色的方式集合在一致的目標下合作來完成一個完整的交付。這類工作也不是動作和動作的組合,而是專業與專業的互動,共同創造出一種動態的關系績效。

關系績效可以放大每個人的貢獻。

之前我們提到了“華為鐵三角”流程型組織模式,“鐵三角”的一致目標是成功獲取項目,項目組所有成員統一在這個目標下制定計劃,采取行動。如果項目成功了,項目組依據公司事先約定的規則,可以獲得項目獎。所有成員根據貢獻大小,論功行賞;如果項目失敗了,項目組成員即便付出再多,也只有辛苦和疲勞,而非功能,自然也就得不到獎賞。

鐵三角是目標責任制的典型模式,在鐵三角的運作模式下,表面上看,每個人的工作都很平凡,但是把大家的工作集合起來,卻可以創造出無限可能,一個幾十人的團隊,可以獲取數億美元,甚至更大的項目,鐵三角就像一個放大器,放大了每個人的貢獻,這就是關系績效。但如果我們把項目成功全部歸功于鐵三角,那就錯了。鐵三角就像沖在前線的海軍陸戰隊、軍人還需要依托后方的大平臺作戰。

1、組織績效提升

華為提出的“班長戰爭”,其實就是指大平臺作戰,前線呼喚炮火,后方提供資源,實際上整體運作效率最高,因此前后臺互動也是一種關系績效。在后臺的支持下,前臺的能力得到了極大的放大。看似前臺取得了不凡的業績,其實都有很大一部分是后臺的功勞,后臺理應分享其中的價值,這就是華為的獲取分享制,組織績效遠大于個人績效,組織績效的本質是關系績效,為什么管理組織績效遠比管理個人績效重要?

我們以石墨和金剛石激勵,石墨和金剛石的化學元素都是它,但由于結構關系迥異,兩者的硬度有著天壤之別,所以個人績效是微小的,關系績效才可以取得大成就。

要想超越平凡,唯一的途徑就是組織協同。在一個企業當中,流程績效、部門績效和團隊績效統稱為組織績效;流程和團隊把不同專業分工的人整合起來,達成目標。

部門是把同類專業細分的人整合起來達成目標,部門績效是從流程績效和團隊績效解碼而來,流程和團隊的工作任務有不同的角色來承擔。角色由各部門設置的崗位來承接,角色和崗位的績效可以統稱為個人績效,正因為組織績效遠大于個人的績效,再設立組織績效目標的時候,就要防止出現個人能力認知上的障礙,影響了目標的制定。

具體的解決方法是根據外部的市場和機會來定目標,而不是根據內部的資源能力和條件來定目標。

華為的一位高層曾去海外分支機構出差,見到分支機構的領導就說,現在市場的機會窗已經來了,如果你們年底目標完成情況達不到公司期望就下課,達到了公司期望,就提拔;海外分支機構的負責人一聽,就問這位高層,那么公司的期望到底是多少?這位高層說:這樣,你在手上寫一個增長率,我在手上寫一個增長率,如果你手上的增長率低于我手上的增長率,你現在就下課,海外分支機構的負責人一聽,哪里敢寫少,一咬牙寫了個增長率120%。

兩個人把手伸出來一看,結果這位高層手上啥也沒寫,只說了句:行,就按你的辦。結果海外分支機構的負責人一聽就驚住了,心想這一年,有的忙了。

2、個人績效

當然這只是一個小故事,但也說明華為的組織績效目標一直是非常有挑戰性的。年初的時候很多人都覺得是不可能完成的目標,但到了年底大家居然都能完成,這也算華為快速增長的一個原因。

單純個人績效管理模式限制企業的成長。

華為為什么反對提成制?因為單純個人績效管理模式限制了企業的成長。

有一家外貿企業,一直實行單純的個人績效管理模式,銷售人員采用提成制,這種方法看似有利于業績增長,事實上這種方式只在市場拓展初期有效,由于每個營銷人員管理的客戶數量有限,他們進一步發展客戶的意愿,就會隨著手上客戶數量的增加而遞減,他們的利益被綁定在既有客戶身上,結果企業竟然找不到合適人選愿意出來擔任營銷主管,因為擔任營銷主管意味著放棄自己的客戶,放棄自己的客戶意味著放棄自己的既得利益,沒有營銷主管營銷,平臺的能力和隊伍建設就成問題,平臺和隊伍建不起來,每年業績就一直在原地打轉。

企業認識到這個問題后,改用組織績效管理模式,痛下決心,進行一次大手術室的變革,通過組織設計、職位薪酬設計,組織獎金包設計、管理崗位競聘,老客戶信息一次性從個人手里買斷等措施,徹底打破了原有的運作方式。變革后,企業內部立刻涌現出一批新的管理者,結果一個季度就完成了歷史上差不多一年才能完成的目標。

所以實施績效考核,關鍵就在于構建一個良好的績效管理模式。在一個企業當中,如果沒有相應的考核體系,沒有優勝劣汰,就會造成生產力低下,甚至是企業業務停滯,而嚴法厲行、高壓管制等措施,都是治標不治本。

有效的績效管理模式應該像疏浚的河道一樣,員工就像涓涓流水自然、蓬勃的朝著一個方向奔流不息,而企業達到這個要求,就必須制定一套切合自身實際的績效管理系統,建立起嚴密的合理的考評體系,是考核能夠有章可循,有據可依。

3、組織績效考核與個人績效考評

我們用一個小故事來說明組織績效和個人績效的關系。假設我們現在組建一個團隊,到山東煙臺買1000畝地種植蘋果,組織績效指標應該是收入利潤等。這里要注意的是產量不能算組織績效指標,產量是過程衡量測量指標,因為產量高不代表賣得出去,賣的好,可以看出這個組織績效指標是結果導向的,蘊含著可分配價值的指標。

組織績效指標里如果包含了其他不可分配價值指標,就像給豬肉注了水,容易出現虛假繁榮。

在一些企業當中為什么會出現各部門組織績效好,而公司業績卻不好的現象,原因就在于組織績效指標設計出了問題,組織績效只需要回答一個問題,各部門到底產出哪些可分配的價值,組織績效指標,要求客觀且可量化,所以組織績效理論上只需要“核”而不需要“評”。

組織需要確定以后,個人績效就是要回答個人如何有效支撐組織績效目標,達成個人績效,更多的是業務層面的承諾。

比如張三負責給蘋果樹噴灑農藥,他的個人績效可以從4個方面進行制定。首先他要預防蟲害,所以在他個人績效指標中必須有蟲害率指標。其次,他必須保證農藥劑量不能超標,超標了蘋果賣不出去,所以得有劑量指標進行約束。再次他要有人均效率指標,最后他要考慮引進低毒,低殘留農藥品種,以提升蘋果價值,去改善蘋果價值指標等以上這4個方面都是張三的個人績效內容,我們就把它統稱為PBC。

在PBC中有些是可量化的指標,有些是難以量化的舉措,有些是包含可分配價值的結果性指標,有些是比較間接的結果性指標。

在PBC中結果性指標一般作為考核項,其他作為考評項。所以個人績效與組織績效不同,個人績效是考和評相結合,定量的要“考”,定性的要“評”,但無論如何,個人績效必須以考為主,以評為輔,考的部分占70%,權重才合理,否則評的權重太大,又會出現長官導向。

4、組織績效設計牽引績效目標達成

組織績效考核要以企業發展的階段匹配,所以組織績效的設計必須是牽引而不是抑制業務發展和績效目標達成的。

華為把組織績效目標設置為底線值、達標值和挑戰值三檔,其中底線值大致為達標值的80%,挑戰值大致為達標值的120%。

這個設計背后的考量是公司總的期望是達標,但組織之間是有差異的,有的可以超額完成,有的可能完不成,完不成的組織,公司希望他們至少要守住底線,否則對總體目標達成的影響太大。

能完成的組織公司希望他們適當超額以填補那些完不成的組織造成的差距,要達成這樣的管理目標,公司的考核應用上必須拿出強有力的辦法,越過底線,要有懲處措施,超額完成了,更要有刺激的獎勵方案。

比如在市場導入期,考核銷售組織就要避免有收入利潤這樣的考核指標。因為這個階段他們正在洗鹽堿地,讓他們有積極性的辦法之一是戰略補貼,同時把他們階段性的市場目標與戰略補貼掛鉤,在市場成長期可以考核銷售組織的收入回款,但不予考核利潤,這個階段要鼓勵他們做大規模,在市場成熟期可以均衡考核他們的收入、回款和利潤,牽引效益和盈利能力。

再比如對于產品線組織來說,在市場導入期產品線組織應加強收入和銷售毛利率的考核,但不予考核利潤,目的是牽引市場放量,在市場成長期,可以適當加入利潤考核,牽引他們有質量的擴張。

在市場成熟期,產品線應加強成熟產品的人均效益考核,以牽引他們將研發人員遷移到新產品領域或公司其他領域。總之組織績效考核必須先搞清楚企業真正想要的是什么,要什么就牽引什么,不知道要什么,考核就會迷失方向。

企業一般用平衡計分卡作為組織績效管理的工具,需要說明的是平衡計分卡其實是戰略管理的工具,企業通過平衡計分卡的4個維度,財務、客戶、內部運營,學習與成長來定義戰略目標,考過積分卡,應用在組織績效管理方面,要注意不同的組織承接戰略目標的方向是不一樣的,因此不能千篇一律的從這4個維度來定義組織績效。

各組織單元要從戰略目標中提起他們有關的方向和指標,從不同方向支撐公司戰略目標的實現。

5、個人績效考評要“考”和“評”相組合

正如前面所言,組織績效本質是關系績效,因此個人績效考評要盡可能的調動組織成員之間的關系互動,而考和評相結合的個人績效就是為了達到這一目標,“考”要聚焦核心目標,確保責任結果達成。“評”要引導全面責任履行和適度跨界,確保組織節點之間的無縫連接。

“評”的部分一般包括三個部分:PBC中關鍵過程承諾部分、責任范圍內未納入PBC的部分、崗位和角色之間的灰色地帶,這部分要鼓勵大家去主動跨界,避免出現三不管的工作空檔,對個人績效采用考核評相結合的方式,目的是期望組織盡可能達到足球場上的運動效果,每個人具有首位,又要補位,共同演繹一場攻勢足球賽。

在華為目標責任制員工采用相對考評的模式,考評結果一般分為5檔,A表示超出挑戰值,B+表示達標值和挑戰值之間,B表示在達標值,C表示在達標值和底線值之間,第一表示在底線值以下,那么個人績效考評為什么要采用相對考評而不采用絕對考評。

這里要觸及一個定價問題,企業的業務活動頻繁卻復雜,變化是常態,業務顆粒也不標準,如果采用絕對考評,必然涉及對每個業務顆粒進行定價問題,這絕對是一個浩大的工程,管理成本高不說,合理性就讓人存疑。如果每個業務顆粒只有定價了才去做,內部的運作效率和業務響應會成為大問題。

基于這樣的考慮,采用相對考評就能起到降低內部交易成本,提高運作效率和響應速度的作用。考評的目的是應用,考評結果分檔,可以為后期應用提供前提。

比如考評結果為A或B+,說明業績超出預期,應予以重獎,是晉升的首選對象,考評結果為B,說明正常完成了業績目標可以有一定獎勵。考評結果C,說明沒有完成業績目標,不應獎勵。考評結果為D,說明不勝任工作,應納入不勝任管理。

上一篇:俞敏洪:心甘情愿為董宇輝打工

下一篇:淘天集團核心管理層調整

考察研學聯系方式/參觀預約申請

- 聯系電話:010-52463211

- 聯系手機:13661395399

- 聯系人:萬斌老師

考察公開課推薦

- 2025年公開課考察計劃

- 2025年11月24-25日 對標阿里巴巴&抖音&網易 學企業出海營銷實戰

- 2025年8月21-22日 考察領軍企業出海秘籍 對標華為、聯想、傳音 出海實戰案例

- 2025年5月12-13日 中國企業出海營銷的制勝之道 考察美的、名創優品、希音

- 2025年7月12-13日 北京專場 對標華為、騰訊、京東 學HRBP如何為業務創造價值

- 2025年3月28-29日 上海專場 對標華為、騰訊學HRBP如何為業務創造價值

- 2025年2月21-22日 深圳專場 對標華為、騰訊學HRBP如何為業務創造價值

- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的創新營銷密碼 對標小紅書、抖音、瑞幸咖啡、東鵬特飲

- 5月19-20日 對標上海星巴克、東鵬特飲、霸王茶姬、泰山原漿 學習智慧零售打造

- 2025年4月28-29日 走進北京阿里&智譜&京東&華為 對標AI賦能企業增長的新紀元